近日,北京化工大学材料学院高远教授在国际知名期刊Nature Communications上发表题为“In situ construction of intracellular supramolecular assemblies as an alternative strategy for protein degradation”的研究工作。该研究表明原位超分子组装体与特定内源蛋白的相互作用,可与后续招募的泛素蛋白酶体产生临近效应,成功实现了无需配体的蛋白质降解。

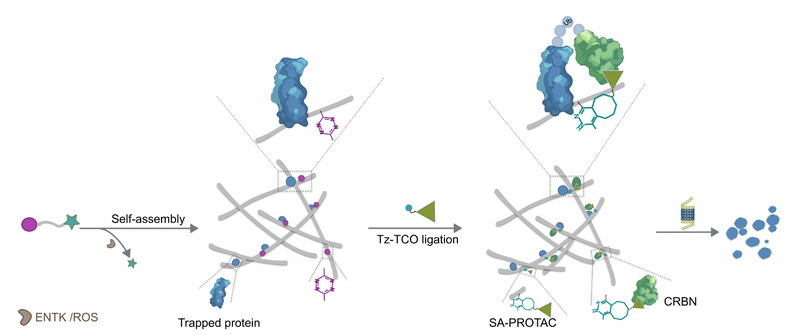

蛋白质作为生命活动的核心执行者,其异常积累可导致癌症等疾病发生。目前主流的靶向蛋白降解技术(如PROTACs)依赖于双功能分子连接器将目标蛋白与降解系统连接,然而这类方法面临两大局限:一是需要为每个目标蛋白筛选高亲和力小分子配体;二是较大分子量导致的细胞渗透性差和药效受限。值得注意的是,全球约80%的蛋白质因缺乏明确配体而难以被现有策略降解,这已成为领域内亟待突破的难题。研究团队受生物体内自发形成的超分子结构启发,创新性地开发出一种无需配体的蛋白质捕获技术。通过设计肿瘤微环境响应型超分子组装前体材料,研究团队在癌细胞内原位构筑了纳米纤维状组装体,成功捕获了组蛋白H2B或Cofilin-2,并协同生物正交原位偶联技术实现目标蛋白的选择性降解。这项工作不仅拓展了超分子化学在生物医药领域的应用边界,更为传统药物难以靶向的蛋白质降解提供了全新解决方案。

北京化工大学材料学院硕士研究生胡晓倩、副教授姚庆鑫等为本文共同第一作者,高远教授为本文通讯作者,北京化工大学为第一完成单位。该论文工作得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划、中央高校基本科研业务费等项目的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-61175-5