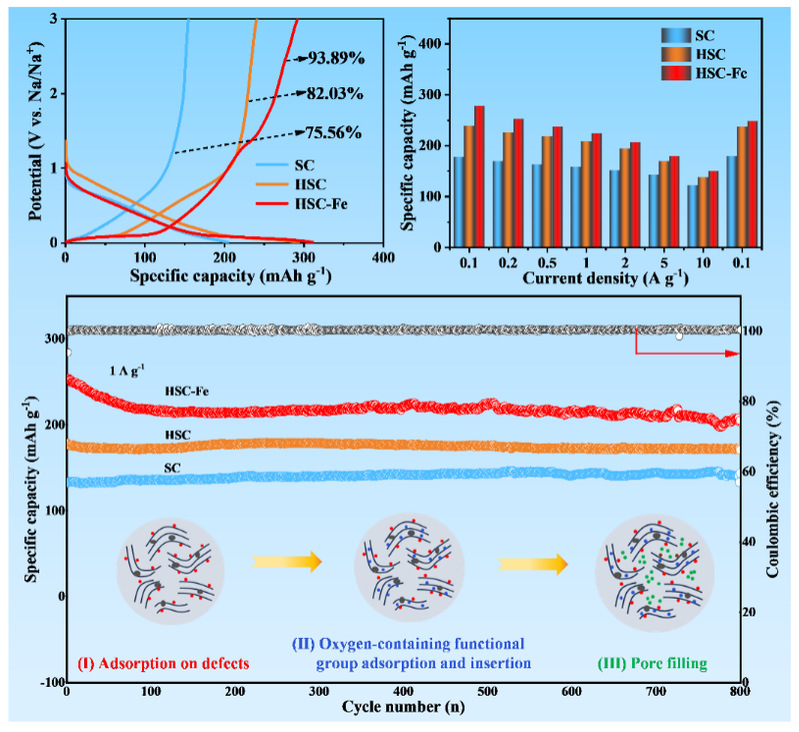

近日,材料科学与工程学院陈仕谋教授/肖莹副教授团队在《Advanced Functional Materials》上发表了题为“Defects and Oxygen Functional Groups Modulated Soft Carbon with Abundant Closed Pores and Robust Interface for High-Performance Na+-Ion Batteries”的研究论文。该研究通过引入树脂衍生的硬碳与低成本铁基物种,设计出一种具有独特层状结构的改性软碳材料(HSC-Fe),表现出较高的储钠效率和稳定的电极/电解质界面结构。基于该材料的钠离子电池获得了高达311.0 mAh g-1的储钠容量,在0.1 A g-1电流密度下的首效(ICE)显著提升至93.89%。在1 A g-1的高倍率下循环,仍能获得269.3 mAh g-1的高可逆容量,并在800次循环后展现出优异的稳定性。

软碳(SCs)因其原料来源广泛、制备成本低廉且产率较高等优势,在钠离子电池负极材料具有潜在应用。SCs独特的充放电曲线特征使其能够有效规避低电压平台区,这一特性不仅显著抑制了钠枝晶的形成和浓差极化现象,还大幅提升了电池的倍率性能、循环稳定性及安全性能。然而,SCs材料存在的高石墨化度和低缺陷密度等本征特性,导致其层间距较窄、储钠位点不足,进而表现出较差的储钠能力和较低的 ICE。针对上述问题,开发能够有效调控SCs石墨化程度、增加Na+存储位点并扩大碳层间距的改性策略具有重要的研究意义。本研究创新性地采用树脂基衍生硬碳和铁物种对软碳材料进行协同改性,制备出高性能钠离子电池负极材料。改性后的复合材料提供了丰富的Na+存储活性位点,显著改善了Na+传输动力学;材料中形成的封闭孔结构有效提升了可逆容量;引入的Fe物种诱导产生了更多C=O官能团,作为活性位点,显著增强了斜坡区Na+的可逆吸附能力,进而显著提升ICE。

该工作第一作者为北京化工大学材料学院2022级硕士生龚风莲,北京化工大学陈仕谋教授、肖莹副教授为共同通讯作者,北京化工大学为第一完成单位。本工作得到了国家自然科学基金、中央高校基本科研业务费等项目的资助。

论文链接:

https://doi.org/10.1002/adfm.202506205