近日,北京化工大学材料科学与工程学院张军营、程珏教授团队在国际知名期刊Advanced Functional Materials上发表题为“3D Printing Flexible Wearable Electronics with Diversified Environmentally Adaptive for Biomechanical Energy Harvesting and Personal Electromagnetic Safety”的研究工作。

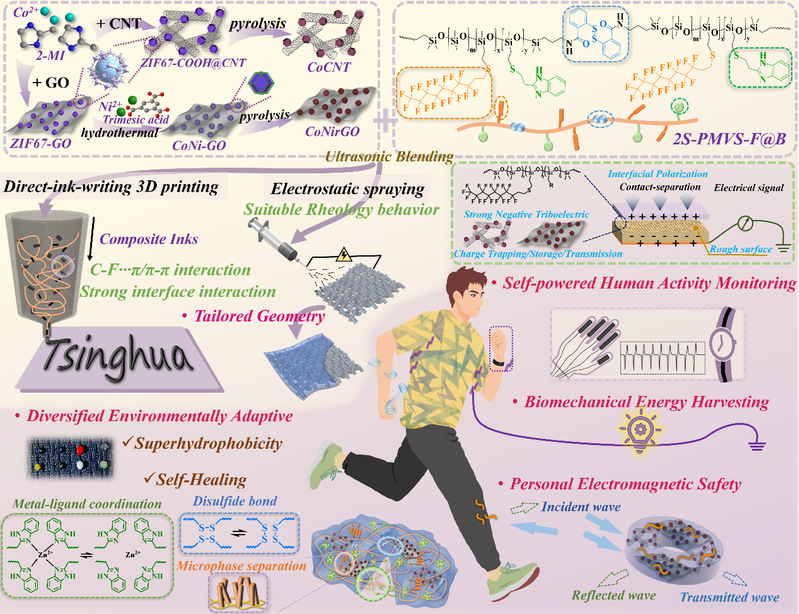

为解决雷达隐身器件的精密制造能力差、可穿戴性低和环境稳定性不可靠等问题,实现电磁波吸收材料在个人可穿戴、复杂装配和极端服役条件下的应用,团队开展了可3D打印/织物静电喷涂、多稳态可控编程、高效个人电磁管理和坚固环境适应性的集成策略研究。通过原位自组装和高温热解过程制备了具有多级结构、定制缺陷和可控氮掺杂的多维CoCNT和CoNirGO纳米填料,利用硫醇-烯点击和氮乙酰化得到了具有多氟化侧链、动态Zn(Ⅱ)离子配位交联和二硫键的梳/瓶刷型聚硅氧烷(Zn@2S-FSi)。通过强界面相互作用、超分子C-F…π/π…π效应获得了结构-功能一体化的CoNiG@CoC-FSi打印油墨,其表现出明显的剪切变稀和应力屈服行为,并利用DIW打印技术获得了具有复杂几何形状和可个性化定制的智能可穿戴电子产品。得益于优化的阻抗匹配和多重磁/介电耦合,该电子器件表现出优异的个人电磁防护行为(RLmin≈-64.81dB,EAB≈5.1GHz)和稳定的远场雷达隐身特性。除此之外,多尺度粗糙表面、增强的极化特性、优异的电荷捕获/存储和传输能力的协同作用显著提高了3D打印TENG的摩擦电输出性能(Voc≈185.4V,Isc≈1576.2nA,Qsc≈78.9nC)和耐久性。并进一步设计了基于智能织物的TENG,用于演示自供能的人体活动监测和生物力学能量收集应用。此外,双模态电子器件还表现出超疏水(WCA≈153°)、疏油(OCA≈146°)和快速自修复特性(η≈82.4%),多样环境适应性极大地提高了智能可穿戴电子器件的可靠性和服役寿命。突破了现有可穿戴设备在智能和多防护集成方面的技术瓶颈,为设计兼具自供电传感和个人电磁防护的智能柔性可穿戴电子产品开辟了广阔思路。

北京化工大学材料科学与工程学院博士生韩刘雯琳为论文第一作者,程珏教授和李鲲博士后为本论文的共同通讯作者,北京化工大学为第一完成单位,该工作得到了中航工业济南特种结构研究所的支持与帮助。

论文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202424743