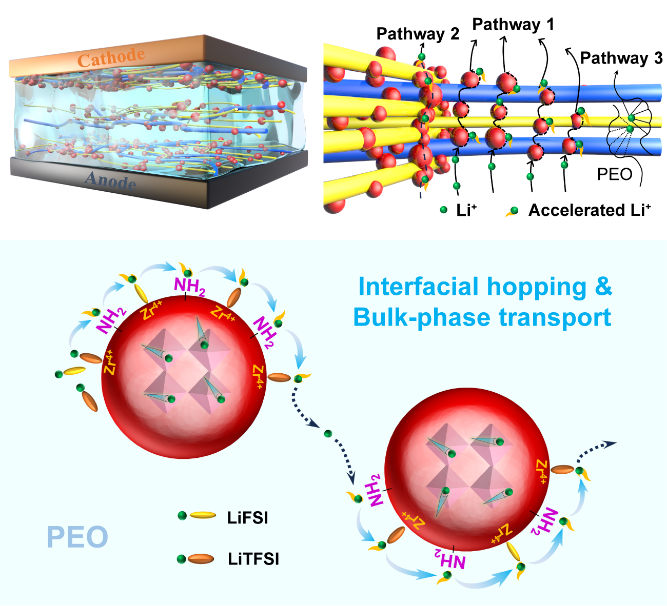

近日,材料科学与工程学院陈仕谋教授/沈珍珍副教授团队在《Advanced Materials》上发表了题为“MOF-Ionic Liquid Structured Polymer Electrolytes with Multi-Channel Ion Transport Pathways for Wide-Temperature Solid-State Lithium Batteries”的研究论文。该研究创新性地设计了一种基于聚环氧乙烷(PEO)的复合聚合物电解质来耦合机械强度和离子电导率。构建的多通路离子传导模式能够实现锂离子的快速传输(如下图所示),进而提升固态电池的宽温域适用性。

PEO基固态电解质凭借其优异的离子电导率和良好的加工性能,被广泛视为最具发展前景的固态电池体系之一。然而,目前大多数已报道的PEO电解质在室温下的离子电导率仍较低(通常<10⁻⁴ S cm⁻¹),严重限制了其在低温环境下的实际应用。虽然引入增塑剂可有效改善电解质在低温下的离子电导性能,但随之而来的塑化效应会显著削弱其在高温(>60°C)条件下的机械强度和模量。针对此挑战,本研究创新性地开发了一种复合电解质结构,通过将离子液体增塑剂封装在MOF纳米粒子中,负载于机械稳定的聚丙烯腈/聚甲基丙烯酸甲酯电纺膜支架上。进一步用PEO基质填充纺丝膜骨架,以建立多通道的离子传输通路。系列对比实验、原位表征和理论计算研究表明,MOF表面的功能化基团可以促进锂离子在界面处跳跃传输,PEO分子链和MOF空腔内限域的离子液体同时也可以作为锂离子的高速传输通道,这种多路径传输机制确保了该复合电解质在宽温域内(-10至120°C)的高离子电导率。此外,优化的复合电解质有助于形成富含LiF的负极电解质界面膜和无机物主导的正极电解质界面膜,显著提高了界面稳定性。采用该复合电解质所组装的Li||LFP电池在25 °C、3C下循环1000次后具有96.8%的容量保持率,在-10°C和120°C下均实现了400次的稳定循环。该策略为开发宽温域适用的固态电池提供了新思路。

该工作第一作者为北京化工大学材料学院2022级博士生冯黎伟,北京化工大学陈仕谋教授、沈珍珍副教授为共同通讯作者,北京化工大学为第一完成单位。本工作得到了国家自然科学基金、中央高校基本科研业务费等项目的资助。

论文链接:

https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202512360