北京化工大学材料科学与工程学院汪晓东教授、刘欢副教授团队在《Advanced Science》上发表了题为“A Facile Eutectic Strategy for Scalable, Leakage-Free Thermochromic Phase-Change Composites Enabling Smart Temperature Labels and Secure Data Encryption”的研究论文。

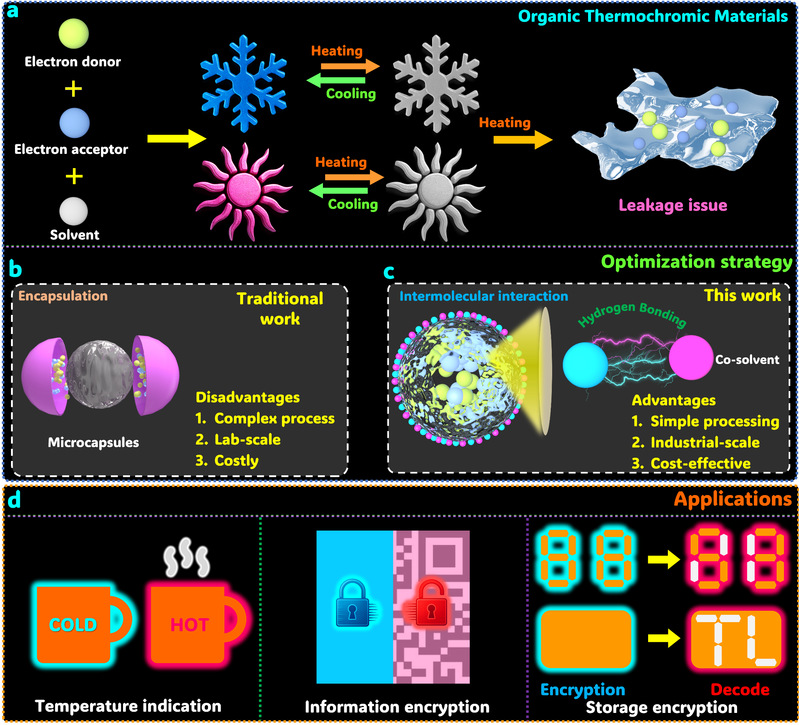

热致变色材料是一种刺激响应型物质,能在特定温度范围内随温度变化产生可逆或不可逆的颜色改变。其通常包含三个关键组分:电子供体(显色源)、电子受体(控色度)和溶剂(控温源)。通过选择合适电子供体、调节受体浓度、配伍不同熔点的溶剂,可精确调控体系性能。自1938年首次报道以来,各类热致变色材料已被开发应用于热调节织物、可穿戴温度传感器、智能建筑材料、自适应窗体、冷链运输及信息安全系统等领域。然而热致变色体系中用作溶剂的固-液相变材料在相变过程中存在严重泄漏问题,影响其可逆变色能力。为解决该问题,采用保护壳材料进行封装定形的技术被广泛采用。尽管封装技术增强了相变材料的结构完整性并取得商业成功,但其工艺复杂、成本高昂,难以实现实验室外的规模化推广。开发与规模化生产兼容的低成本定形技术仍是实际应用的重大挑战。

本研究选用低成本有机月桂酸(LA)与无机三水合乙酸钠(SAT)作为低共熔相变材料体系组分。虽然两种相变材料在纯态下均存在泄漏,但分子动力学模拟表明4:6质量比的SAT/LA低共熔物可形成足以防止泄漏的强分子间相互作用。实验证实该体系具备防泄漏特性,可直接应用于热致变色系统。与传统方法相比,本研究所开发的热致变色系统具有三大优势:(1)工艺简化;(2)具备工业化可行性;(3)成本效益显著。这些优势使其在温度指示、信息加密与安全数据存储应用中展现出卓越的可逆热致变色性能。本研究通过理论分析与实验验证创新性地将形态自稳定相变材料集成于热致变色系统,为开发可直接规模化应用的先进经济型热致变色材料建立了新范式。

北京化工大学材料科学与工程学院2025届硕士毕业生硕士研究生周世良、2024级硕士研究生张千一为论文的共同第一作者,本院汪晓东教授、刘欢副教授和中科院盐湖研究所钱志强副研究员为本论文的通讯作者,北京化工大学为第一完成单位。该项研究工作得到了北京市自然科学基金的支持。

原文链接:

https://doi.org/10.1002/advs.202519934

来源:北京化工大学