北京化工大学材料科学与工程学院汪晓东教授、刘欢副教授团队在《Advanced Energy Materials》上发表了题为“A Multifunctional Conductive Binder Network Stabilizing Black Phosphorus Anodes for Long-Cycle-Life Lithium-Ion Batteries”的研究论文。

近日,北京化工大学汪晓东教授、刘欢副教授团队在国际知名期刊《Advanced Energy Materials》(IF=26)上发表了题为“A Multifunctional Conductive Binder Network Stabilizing Black Phosphorus Anodes for Long-Cycle-Life Lithium-Ion Batteries”的研究工作。

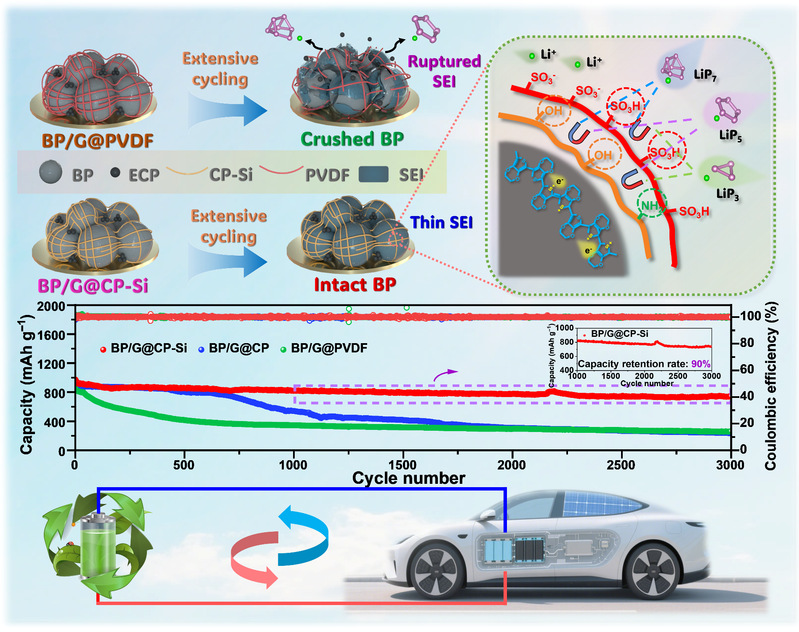

过去二十年间,锂离子电池的商业化彻底改变了能源市场格局。其高能量密度和长循环寿命有力推动了便携式电子设备与电动汽车的迅猛发展和广泛应用。然而,具有高理论容量的新一代电极材料在实现商业化前仍面临严峻挑战。磷黑作为一种具有高体积导电率和低密度的层状二维材料在锂离子电池负极材料的应用研究近年来受到广泛关注,尤其是其特殊褶皱结构为锂离子传输提供了超快扩散通道,其理论容量高达2596 mA h g−1,彰显其作为锂电负极的巨大潜力。然而,磷黑电极材料却存在致命缺陷:在锂化/脱锂过程中会产生超过300%的极端体积膨胀,这种剧烈的体积变化会导致电极粉化及容量快速衰减。此外,更本质的问题是磷黑负极的储锂机制与硫正极类似,涉及转化型反应——P−P键断裂会生成可溶性多磷化锂中间体(LixPs)。这些中间体与电解液溶剂强烈作用,导致溶解和穿梭效应,引发活性物质不可逆损耗和对电极腐蚀等严重问题。

为解决这些难题,本研究为黑磷负极设计了一种新型导电聚合物粘结剂(简称CP-Si),由聚3,4-乙烯二氧噻吩:聚苯乙烯磺酸盐(PEDOT:PSS)、羧甲基壳聚糖(CMC)和N-(2-氨乙基)-3-氨丙基三甲氧基硅烷(AEAPTMS)组成。富含极性官能团的AEAPTMS作为交联剂,通过原位交联将刚性CMC链与导电PEDOT:PSS整合成三维互穿网络。这种多功能自修复粘结剂提供多重结合锚点,赋予黑磷复合电极卓越的机械刚性与韧性。线性PEDOT组分显著提升电子传输效率,同时官能团(CMC的–OH、PSS的–SO3H、AEAPTMS的–NH2)的协同作用促进锂离子快速扩散并有效捕获可溶性多磷化锂中间体。所得BP/G@CP-Si复合负极在2.0 A g−1电流密度下循环3000次后仍保持741.0 mA h g−1的可逆容量,容量保持率达76.1%,在10.0 A g−1超高电流密度下仍具有620.9 mA h g−1的容量。这一创新粘结剂的设计为新一代高功率高容量锂离子电池负极用多功能粘结剂的研究开发提供了新思路。

北京化工大学材料科学与工程学院硕士研究生张德硕为论文的第一作者,汪晓东教授、刘欢副教授和高兴博士后为本论文的共同通讯作者,北京化工大学为唯一完成单位。该项研究工作得到了北京市自然科学基金的支持。

原文链接:https://doi.org/10.1002/aenm.202505146